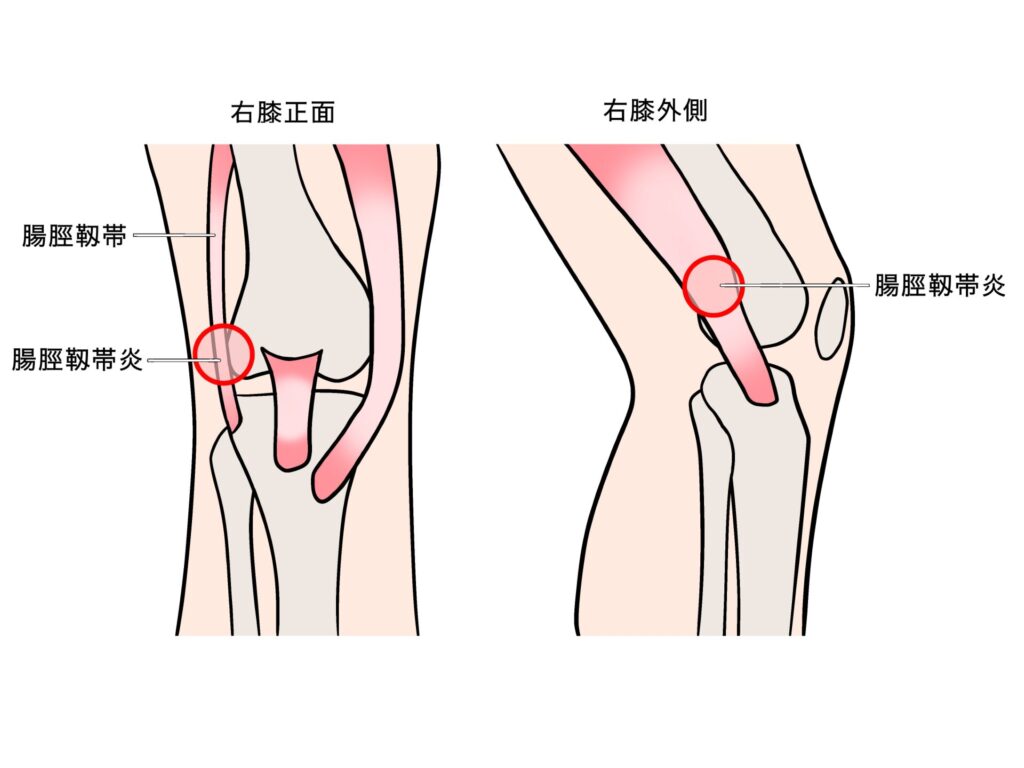

ランナー膝(腸脛靭帯炎)~膝の外側が痛い!

ランナー膝(腸脛靭帯炎)は、膝の外側が痛くなるスポーツ障害です。マラソンなどの長距離ランナーでよく発症することから、通称「ランナー膝」と呼ばれていますが、自転車競技でも多く見られます。

ランナー膝のメカニズム

膝の外側の骨のでっぱり(大腿骨外側上顆)を、膝の曲げ伸ばしによって腸脛靭帯が前後に通過します。この際の摩擦により炎症が起きます。

腸脛靭帯は膝を伸ばした状態では大腿骨外側上顆の前にありますが、膝を曲げていくとそれを越えていき、30度ほど曲げると大腿骨外側上顆の後ろに位置します。この30度屈曲位付近で摩擦が生じます。

もちろん日常生活の歩行等では問題は起こりませんが、マラソンなどの繰り返しの膝運動(オーバーユース)による摩擦により炎症が起こります。

ランナー膝の主な原因と症状

原因となるもの

〇陸上競技(主に長距離)、自転車、バスケットボール、バレーボールなど

〇偏平足、O脚(内反膝)

〇ランニング初心者

〇足の筋力が弱い方

〇足の筋肉が硬い方

〇その他、硬い路面や下り坂での練習、休養不足など

症状

腸脛靭帯炎の主な症状は、膝の外側に感じる痛みです。

初期の段階では、運動後や長時間歩いた後に、鈍い痛みを感じることが多くなります。

症状が進んでくると、安静時や日常生活でも痛みが出現するようになり、階段の昇降や、しゃがんだり立ち上がったりする動作で(膝の曲げ伸ばし)、痛みが増強するようになります。また、腸脛靭帯に沿って痛みが放散することもあります。

腸脛靭帯炎の痛みかたの特徴として、運動開始時や運動後しばらくすると強くなり、運動中は軽減することが多く見られます。これは、運動開始時にはまだ体が温まっていないため、腸脛靭帯が硬くなっていることが原因です。

一方、運動中は、体が温まって腸脛靭帯の柔軟性が増すため、痛みは軽減しますが、運動後に体が冷えてくると、再び腸脛靭帯が硬くなり、痛みが強くなってきます。

セルフチェック

グラスピングテスト(Grasping test)

膝を90°曲げた状態から、膝の外側上部2~3㎝(大腿骨外側上顆と腸脛靭帯の接触部)を押さえ、膝を伸ばしていった際に痛みが誘発されるかどうかをチェックします。

痛みが出現したら陽性です。

自分でできるセルフストレッチとエクササイズ

腸脛靭帯のストレッチ(痛みが強い時は行わない)・・・腸脛靭帯の柔軟性を取り戻す目的で行います。

15~30秒を運動の前後に行う。

腸脛靭帯への負荷を減らすためのトレーニング(痛みが出ない範囲で行う)・・・股関節や膝関節の安定性を高める目的で行います。徐々に回数を増やしていくと良いでしょう。

1.大殿筋、中殿筋(おしりの筋肉)・・・上になっているほうの足を持ち上げる→下ろす(出来る範囲で繰り返す。)

2.内転筋(太もも内側の筋肉)・・・下になっている方の足を持ち上げる→下ろす(出来る範囲で繰り返す。)

3.下腿三頭筋(ふくらはぎの筋肉)・・・つま先立ち→かかとを降ろす(出来る範囲で繰り返す。)

治療

腸脛靭帯炎はオーバーユースによるものが多いため、まずは休養を取ることが大切です。

具体的には、ランニングやジャンプを伴うスポーツで3週間前後、ウオーキングで2週間程度の休養を取るようにしてください。

また、正しいフォームを身に着けることや正しいシューズの選択も重要です。

完治するまでの期間は、軽症で数週間から1カ月程度、中等度で1~3カ月程度です。

物理療法

超音波治療、電気治療(低周波)を行います。

手技療法

中殿筋(おしりの筋肉)、大腿部のマッサージを行います。

その他

ご自宅で出来るストレッチの方法をお伝えし、必要に応じてテーピングの方法もお伝えします。

重症化すると完治までの期間が長くなるばかりか、スポーツへの復帰も遅くなります。

痛みを感じたら、早期治療開始が望ましいと思います。