スポーツ外傷の中で最も多く、約3割を占める「足関節捻挫」放置しないほうがいい理由とは

足関節捻挫とは?

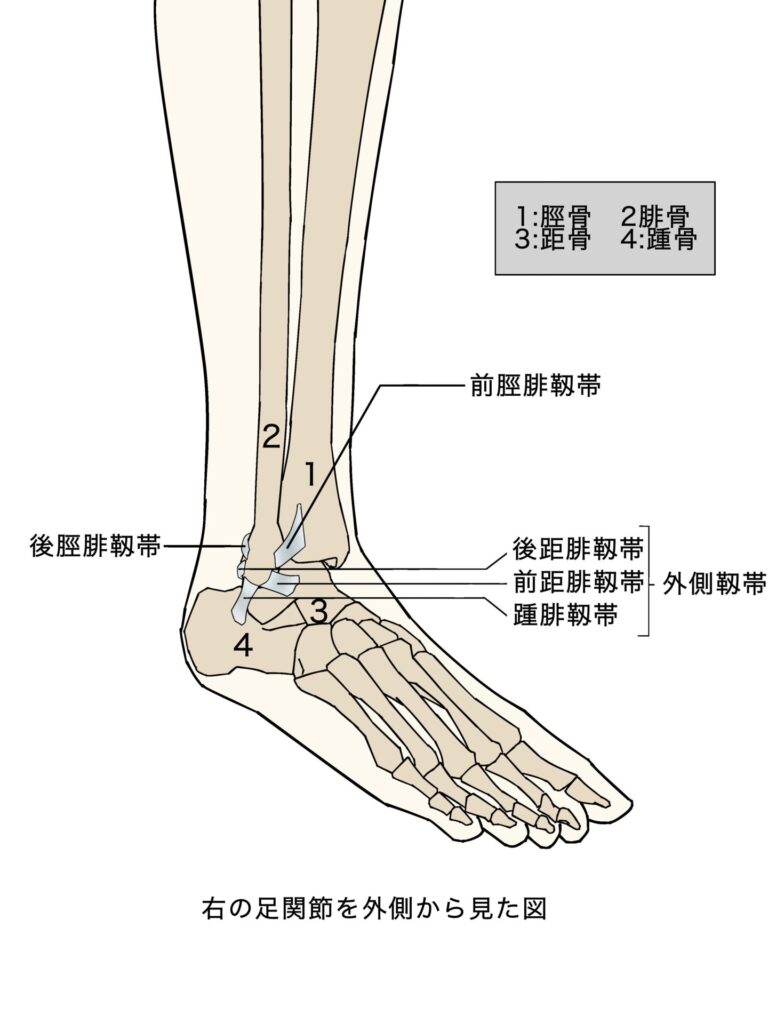

足関節捻挫(そくかんせつねんざ)とは、足首の関節を捻ることによって発生するケガで、くるぶしの周りに痛み、腫れ、圧痛、内出血などの症状が現れます。また、ほとんどのケースで足関節周囲の靱帯を損傷するので、「足関節靭帯損傷」とも呼ばれます。

スポーツ外傷の中で最も頻度が高く、その多くが外側の靭帯が損傷する内反捻挫です。

日常生活でも捻挫はよく起こるため、放置されることも多いようです。しかし放置してしまうと、痛みが長期化したり、関節が不安定になり再発しやすくなってしまうのです。(再発率50%~70%)

また、何度も捻挫を繰り返してしまうと、「慢性足関節不安定症(CAI)」に移行することがあります。(移行率10~30%)

以上の理由から、捻挫の放置は避けたほうが良いでしょう。

捻挫には2種類あります。

〇内反捻挫・・・足を内側に捻る(内反)ことで起こる捻挫で、捻挫の多くはこのタイプです。

バレーボール、バスケットボール、サッカー、野球、柔道など、様々な競技で起こります。もちろん日常生活でも起こります。

〇外反捻挫・・・足を外側に捻る(外反)ことで起こる捻挫で、ラグビー、レスリング、柔道など接触型のスポーツで多くみられます。

内反捻挫では、足関節の外側にある外側靱帯(がいそくじんたい)の中で、特に前距腓靭帯(ぜんきょひじんたい)の損傷が最も多く見られます。

重症度の分類

足関節捻挫には3つの分類があります。

1度

・足首を少し捻った状態

・靭帯が伸びる

・軽い腫れと圧痛がある

・歩行、軽く走ることが可能

・2~3日でスポーツへ復帰

2度

・靱帯の部分断裂あり

・強い腫れと圧痛がある

・歩行は可能だが走ることはできない

・2~3週間でスポーツへ復帰

・装具、テーピング、固定が必要

3度

・靱帯の完全断裂

・強い腫れと圧痛、熱感、皮下出血がある

・歩行困難

・1~2カ月でスポーツへ復帰

・強固な固定が必要(症状によっては手術の可能性あり)

2度及び3度では、適切な固定や治療をしないと、慢性足関節不安定症へ移行する可能性が高くなります。

慢性足関節不安定症になると、関節軟骨の損傷や変形性足関節症をもたらすことがあります。

捻挫してしまったら

足首を捻ってしまったら、出来るだけ早急に応急処置をしましょう。これにより患部の腫れ、痛み、出血を緩和します。

応急処置・・・RICE処置

R(Rest)・・・患部を安静にする

I(Icing)・・・氷や保冷剤を使用し冷却する

C(Compression)・・・弾性包帯やテーピング等で圧迫する

E(Elevation)・・・患部を心臓より高い位置に挙上する

RICE処置の留意点をご説明します。

・Rest(安静)・・・患部をできるだけ動かさないようにすることが大切です。テーピングや包帯などで固定すると良いでしょう。その際、足首の角度は90度(直角)にしてください。そうする事により、靱帯が伸びてしまうのを防ぐことがある程度可能になります。

・Icing(冷却)・・・患部を氷嚢などで冷やしてください。冷やす目安は、15分~20分程度が望ましく、感覚的には「冷たい」→「暖かい感じ」→「痛み」→「感覚がない」の順で感じます。「感覚がない」状態になったらアイシングの終了です。

・Compression(圧迫)・・・患部に弾性包帯や伸縮性のあるテーピング等を巻いて圧迫すると、腫れや内出血を最小限に抑えることが出来ます。注意点は、圧迫が強すぎると血流障害や神経障害をおこす可能性があるため、「しびれ」を感じたり、「皮膚の色が変色」してきたら圧迫が強すぎるので緩めてください。

・Elevation(挙上)・・・患部の下にクッションや毛布などを置き、体を横にすれば患部が心臓より高い位置に来ます。患部を心臓より高い位置にできると、腫れや内出血を最小限に抑えることが出来ます。

足関節捻挫の予防法

捻挫を予防するには足関節の柔軟性と安定性が必要になります。

〇柔軟性の向上には、運動前と運動後の十分なストレッチが重要です。もちろん日常生活でもストレッチは欠かさないようにしましょう。

〇安定性の向上には筋肉トレーニングが重要です。

腓骨筋トレーニング

①→②の順で行う。

30回×3~5セット

後脛骨筋トレーニング

①→②の順で行う。

30回×3~5セット

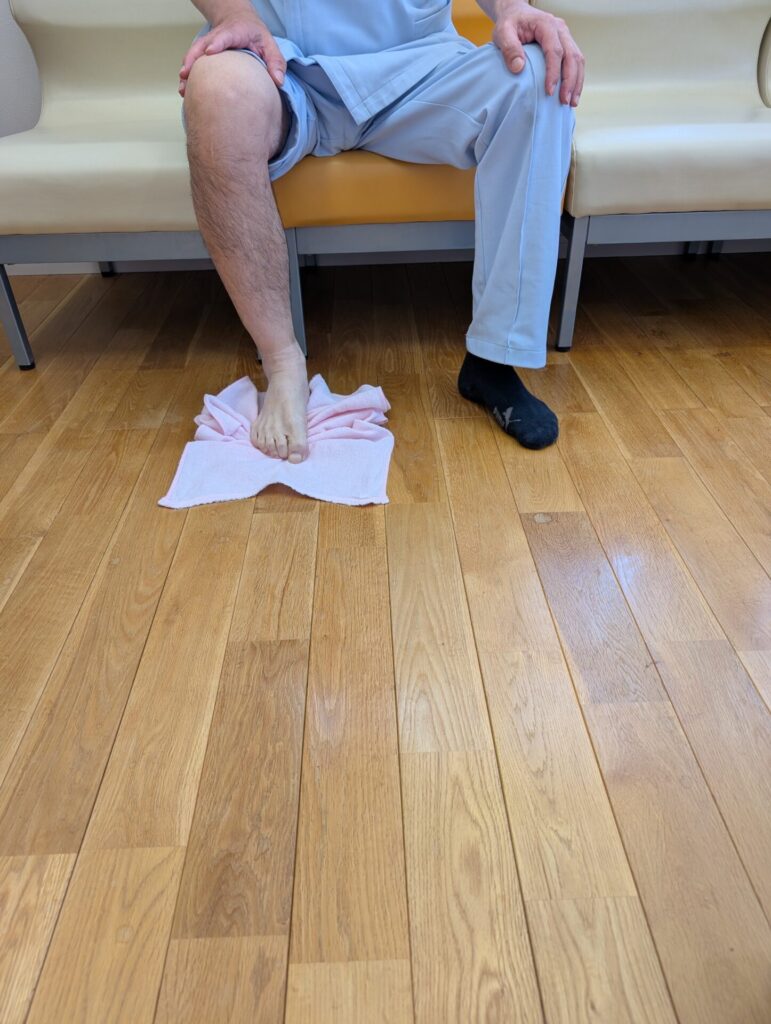

タオルギャザー

タオルを指でつかむようにしながら手前に寄せてきます。

①→②を5~10分間繰り返す

〇その他、テーピングやサポーターも再発予防に効果的です。

サポーターの選択やテーピングのやり方はご説明します。

治療

捻挫をしたらまずRICE処置をしてください。

物理療法・・・超音波治療、電気治療を行います。

手技療法・・・急性期を過ぎたら、症状を確認しながら進めていきます。

固定・・・テーピングや包帯固定、シーネ(副木)固定を行います。

軽い捻挫を放置し、繰り返し捻挫をしてしまう方を多く見てきました。

軽い捻挫でも放置せず、ぜひご来院ください。目的に合ったテーピングの方法や、ストレッチ法などアドバイスいたします。