最近気分の浮き沈みが激しい…それは双極性障害かもしれません

こんにちは、青木です。

先月は「熱中症」についてのブログを記載しましたが、ご覧いただけましたでしょうか。まだまだ暑さが続きますので、熱中症には十分気を付けてくださいね。

さて、今回は「双極性障害」についてのお話です。是非、最後までご覧いただけますと嬉しいです。

双極性障害の概要

双極性障害(そうきょくせいしょうがい)は躁(そう)状態と鬱(うつ)状態を周期的に繰り返す病気のことです。躁と鬱を繰り返すことから、「躁うつ病」とも呼ばれることがあります。

躁状態は気分が高まり非常に活発的になります。また、睡眠をとらなくても活動でき、浪費や衝動的な行動が増加する傾向にあります。

鬱状態では気分が低下し、意欲の低下、悲観的な思考が見られます。他にも不眠・過眠、集中力・思考力の低下などの症状も出現する場合があります。

男女比はなく、10代後半から30代までの発症が多いと言われていますが、罹患層の幅は広いです。罹患率は1%弱で、うつ病から双極性障害へ移行する場合や、はじめはうつ病と診断されたが最終的に双極性障害に診断が変わることもあります。

双極性障害の分類

双極性障害はⅠ型とⅡ型の2つに分類されます。

Ⅰ型

Ⅰ型は「激しい躁状態」と鬱状態を繰り返すことが特徴的です。この激しい躁状態でのエピソードが「生活・社会的に大きな支障をきたす」ほど、重度であることが診断基準として大切です。また、過去に一度でも激しい躁状態を経験していれば、鬱状態がなくてもⅠ型と診断されることがあります。

具体的な躁エピソード例として、

・躁状態が1日の大半、持続する。

・1週間以上ほぼ毎日躁状態が続く。

・次々と考えが浮かぶ、または考えが飛ぶなど。

・不幸や苦痛を伴う結果になる可能性のある活動への過剰な関与(浪費、無謀な運転など)。

・易怒性や注意散漫(関係のないことに対して簡単に注意が向いてしまう、簡単に感情的になるなど)。

Ⅱ型

II型は、「軽躁状態」(Ⅰ型と比べて躁状態が軽度で日常生活に支障が出にくい状態)とうつ状態を繰り返します。軽躁状態は、躁状態ほど激しくないものの、気分が高揚し、活動的になる状態です。

うつ状態は、気分・意欲の低下、興味や喜びを失う状態です。II型では、軽躁状態が少なくとも4日間、うつ状態が少なくとも2週間程度持続することもありますが、Ⅰ型の鬱状態の期間とあまり変わらないと言われています。

また、軽躁状態が続くのでうつ病と誤診されやすい特徴もあります。診断基準は、過去に少なくとも「1回の軽躁エピソード」と、「1回以上のうつ病エピソード」の経験が必要です。また、「躁エピソードの経験がないこと」が条件といわれています。

双極性障害の原因

結論から言いますと、双極性障害の原因は完全には解明されていません。

可能性として考えられているのは、「遺伝的な要因」、「脳内の神経伝達物質の異常」、「環境要因」が複合的に影響しているといわれています。特に、遺伝的な体質や脳内の情報伝達の乱れが、躁状態とうつ状態を繰り返す原因となると示唆されています。また、ストレスや生活リズムの乱れなども、発症や再発のきっかけとなることがあります。

<その他の原因として考えられているもの>

〇特定の病気と薬物

病気では、甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患、脳炎や脳腫瘍などの脳の病気など。

薬物では、ステロイド、コカイン、アンフェタミンなどの躁状態の起因となるもの。

〇発達早期の環境

胎生期の環境、特に母親の喫煙やインフルエンザ感染も関係があると言われています。また、小児期の逆境体験などが、双極性障害の発症リスクを高める可能性があるといわれています。

双極性障害の東洋医学での考え方

東洋医学では、「心」と「肝」の機能の失調が主な原因と考えられることが多いです。他にも臓腑の機能のアンバランスによっても引き起こされる場合がありますが、今回のブログでは「心」と「肝」の機能の失調について詳しく触れていきます。

心

東洋医学の「心」は精神活動全般を統括する中心的な役割があると言われており、意識・思考・感情・精神状態にも関与しています。

「心」の働きが低下すると、不安感・動機・不眠・集中力と意欲の低下などの症状が現れる場合があります。

肝

続いて「肝」の機能は、自律神経や感情の調整、血液の貯蔵と循環、気の流れの調節などを担っています。

「肝」の機能が低下すると、ストレスを感じやすい・不眠・目や爪のトラブル・消化不良・易怒性などもみられます。

心と肝の関係性

「心」と「肝」は密接に関連しており、お互いに影響し合っています。「心」が精神活動を主宰し、「肝」が感情をコントロールすることで、心身のバランスが安定に保たれます。したがって肝機能が低下した場合それに伴い心機能も低下し、心機能が低下すれば肝機能も影響を受けます。

治療

病院での治療

双極性障害の治療は、「薬物療法」と「心理社会的治療」を組み合わせることが基本となっています。

〇薬物療法

薬物療法では、気分安定薬や抗精神病薬などが用いられ、症状の安定を目的にしています。

他にも必要に応じて、抗うつ薬や抗不安薬などが用いられることもあります。

〇心理社会的療法

心理社会的治療では、認知行動療法などが有効とされています。認知行動療法とは、自分の考え方や行動のパターンに気づき、それを修正することで感情のコントロールを改善させていくことを目的とした治療法です。

当院での鍼治療

当院の双極性障害治療は程度や症状によって内容は違いますが、先ほど前述した通り「心と肝の機能の失調を調整する治療」と「自律神経を安定させる治療」に重点を置いて治療内容を組み立てていきます。使用する経穴(ツボ)は、以下の通りです。

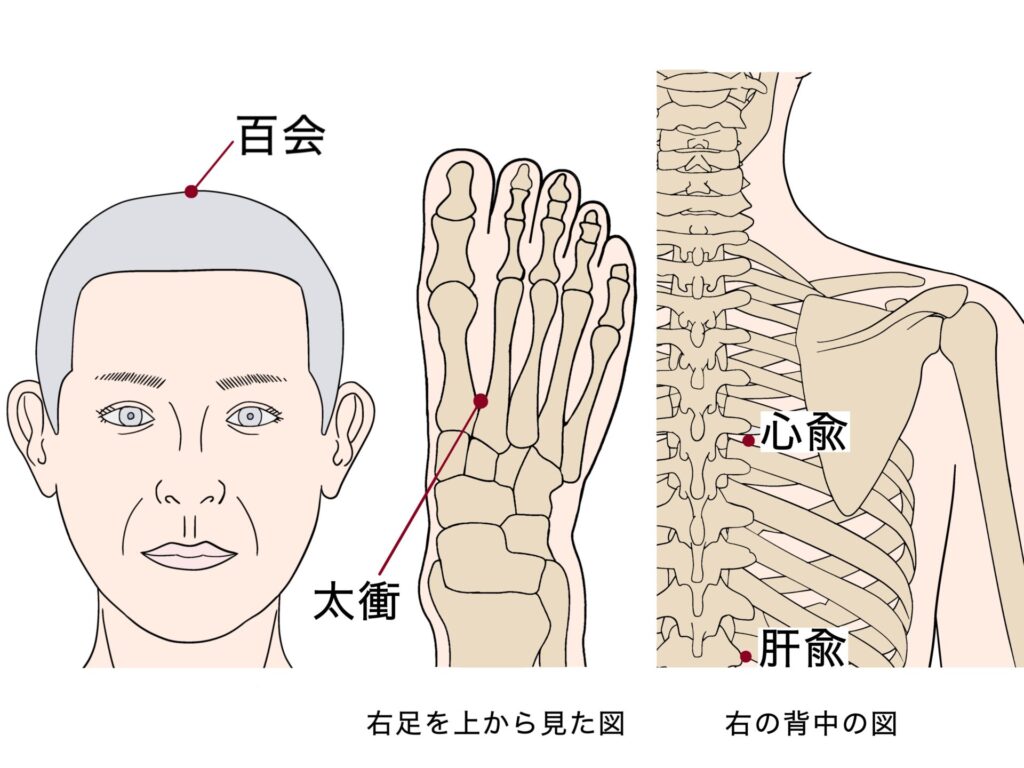

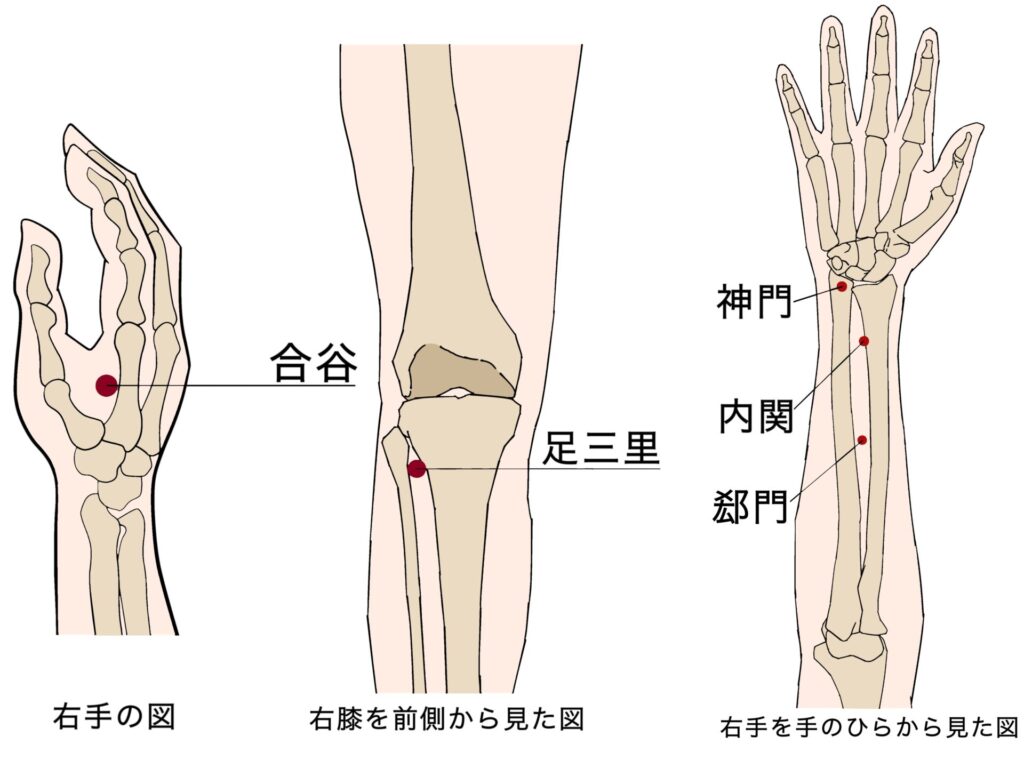

〇心・肝の機能失調に対して

「心兪(しんゆ)」「肝兪(かんゆ)」「内関(ないかん)」「太衝(たいしょう)」「足三里(あしさんり)」などを使用します。これらの経穴(ツボ)は心と肝の機能を助け、回復を促す効果があります。特に内関と太衝は精神的なストレスやイライラを解消させるような働きもあります。

〇自律神経に対して

「百会(ひゃくえ)」「神門(しんもん)」「合谷(ごうこく)」「郄門(げきもん)」などを使います。双極性障害の患者さんは自律神経が乱れ、交感神経が優位になることが多いです。その為、副交感神経を促す効果がある経穴(ツボ)にアプローチします。

〇治療期間

双極性障害の治療は、精神科医での「薬物療法」や「カウンセリング」などを主軸に鍼灸治療を行い、経過をみて治療期間や治療頻度の目安を立てていきます。

症状の程度により個人差がありますが、はじめの治療頻度は1週間に1回を8回(2カ月程度)治療していただき、治療頻度を調整していきます。 治療期間は一般的に数カ月から数年かかる場合もあり、長期間での治療となります。