「寝つきが悪い」「熟睡できない」「朝目が覚めても疲れが取れない」など不眠症について解説します

こんにちは。青木です。

いたるところで咲いていた桜も散り、5月を迎える準備をしていますね。新しい環境で生活されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その様な中で、「不慣れな生活リズム」や「様々なストレスが少しずつ溜まっている方」が5月から体調を崩す傾向にあります。今回はこのような時期に多い「不眠症」についてのお話です。

不眠症とは

不眠は誰もが経験したことがあり、心配事や試験前日、旅行など、様々な原因が考えられます。それらの多くは数日~数週間で治まり、また眠れるようになります。

しかし時には不眠がなかなか改善せず、長期間にわたって続く場合もあり、そうなると日中に様々な不調が出現するようになります。例えば、意欲や集中力の低下、抑うつ、食欲不振、倦怠感など、多くの症状があります。このように「夜間の不眠が続く」、「日中に精神や身体の不調を自覚して生活に支障が出ている」。この2つが認められたとき不眠症と診断されます。

また、現在の不眠症割合は成人の30~40%と非常に高いです。なかでも女性に多く、加齢に伴い罹患率が高くなり60歳以上では半数以上が罹患しています。

睡眠時間や睡眠回数に固執しない

日本人の平均睡眠時間は約7時間で世界的に見ると低い水準にありますが、その人にとって必要な睡眠時間には個人差があります。3時間程度の人(ショートスリーパー)もいれば10時間程度の人(ロングスリーパー)の人もいます。他にも睡眠を数回に分けて取っている人もいるでしょう。しかし、前述したように「生活に支障が出ていない」ようであれば不眠症とは診断されません。

そのため、「寝なければいけない」と考えこむことが精神的不安となり、不眠症の原因に繋がることも多いです。不眠症に少しでも不安がある方は睡眠時間や睡眠回数にこだわらないことが大切です。

不眠症の分類

不眠症状の期間で2つに分かれます

〇慢性不眠症(慢性不眠障害)・・・不眠と日中の不調が週に3日以上あり、それが3カ月以上続く場合を指します。不眠が習慣化してしまい、治療に時間がかかる場合があります。

〇短期不眠症(短期不眠障害)・・・不眠と日中の不調が3カ月未満の場合を指します。一時的に不眠症状が出ることが多く、自然に治ることもあります。

不眠症の4つのタイプ

入眠障害

入眠障害とは布団に入ってから30分~1時間経過しても寝付けない状態を指し、不眠症の症状の中でも最も多いとされています。集中力や記憶力の低下、抑うつ状態、不安感を感じる方もいます。

中途覚醒

中途覚醒とは一度眠りについた後、翌朝起床するまでの間に何度も目が覚めてしまう症状のことです。中高年や高齢者に多くみられます。一度起きると30分以上たっても寝ることが出来ない。夜中に2回以上目が覚めてしまうなどの症状がでる場合があります。

熟眠障害

睡眠が浅く十分に寝ても身体の疲れや重だるさがとれない。朝すっきりと起きることが出来ない、眠ることが出来ても夢を多く見てしまう(多夢)。日中に眠くなり集中力や記憶力の著しい低下を感じる方もいます。

早朝覚醒

早朝覚醒とは自分が望む起床時間よりも2時間以上早く起きてしまう状態です。またその後も再入眠出来ないか、出来ても熟睡出来ないことが多いです。抑うつ気分や食欲が低下する方もいます。

不眠症の主な原因

・ストレスと精神的原因による不眠

ストレスは睡眠の質を低下させます。特にまじめな方や神経質な方はストレスを感じやすく不眠症の原因になる可能性があります。

精神的な悩みや病気を持っている方の多くは不眠を伴います。近年では「うつ病」にかかる人が増えています。意欲・食事・興味の減退が見られる場合は早めにかかりつけ医に相談してください。うつ病は慢性化すると治療に時間がかかることもあるので早期の対策や早期の治療が非常に大切です。

・薬や刺激物による不眠

治療薬が不眠をもたらす場合もあります。睡眠を妨げる治療薬としては、降圧剤・甲状腺製剤・抗がん剤などが挙げられます。カフェインはもちろん覚醒の原因となり、利尿作用があることでトイレによる覚醒も増えます。

アルコールも不眠を誘発させる原因の1つです。お酒を摂取し睡眠をとるとき、寝ている間でも臓器は活動し続け浅い睡眠になります。これが慢性化すれば、「お酒を飲まないと眠れない」「お酒を飲まないと寝付きが悪い」と考え睡眠の質が低下し、不眠症状の原因となることもあります。

・生活リズムや生活環境による不眠

お仕事の関係により夜勤と昼勤が不定期に入り規則正しい生活がおくれてない方や育児などで夜何度も起きている方は不眠傾向にあります。

光・音なども睡眠には影響を与え、部屋の温度や湿度も適切でないと安眠は出来ません。(睡眠時の適温は20℃前後、湿度は40~70%が良いとされています)

・その他の睡眠障害

病気による不眠は様々で、不眠症状は病気の症状の1つにすぎません。その為、背後にある病気の治療が先決です。原因である病気の症状が落ち着けば、不眠はおのずと消失します。

では、どのような病気があるかいくつか例を挙げてみます。

睡眠時無呼吸症候群(呼吸異常)・むずむず脚症候群(四肢の異常運動)・関節リウマチ(痛み)・アレルギー疾患(かゆみ)・呼吸器疾患(咳や発作)・前立腺肥大(頻尿)・心臓病(胸苦しさ)など他にも多く存在します。

東洋医学からみた不眠のメカニズム

東洋医学での不眠とは、常に睡眠が不足している状態を指します。軽症の場合では、「寝付きが悪い」「すぐに目が覚めてしまう」などの症状が出ます。重症の場合では「夜通し眠れない」などの症状を訴えます。一時的な不眠症状(精神緊張・光や音・異常な暑さや寒さなど)は不眠の病態ではないものとします。発熱・疼痛(痛み)・喘息などで起こる不眠はその原因に対処することが治療となります。

不眠は①内熱により②心神が乱れるか③陰虚や④血虚により心神が養われないことによって起こることが多いです。また、入眠困難は内熱によるものが多く、中途覚醒では血虚によるものが多いとされます。

①内熱・・・温性の飲食物の過食や臓腑(五臓六腑)の失調などにより熱症状を呈する病態の事。

②心神・・・生命活動を維持する機能、精神・意識・思惟(考えること)活動を主宰している機能。

③陰虚・・・陰と陽の関係という生理的状態があり、お互いがそのバランスを調節しています。しかし陰の機能が何らかの原因で低下すると、相対的に陽の機能が陰よりも旺盛になり、「ほてり」や「のぼせ」などの熱症状が現れる場合があります。このように陰の機能が低下した状態を陰虚といいます。

④血虚・・・血の不足あるいはその滋養作用が減退した病態のこと。脾の機能の低下や過労によるものであり、症状はいずれも血による滋養が不足することから起こります。

治療

不眠症の治療は、問診により詳しく原因を把握し、治療での優先順位を決めます。病気が原因で不眠が起きている場合(その他の睡眠障害参照)、病気の治療が優先され、治れば不眠症状は消失します。病気の種類や症状によっては病院での専門医の治療が必要となります。

鍼灸治療では前述しました「不眠症の4つのタイプ」への治療を得意としています。

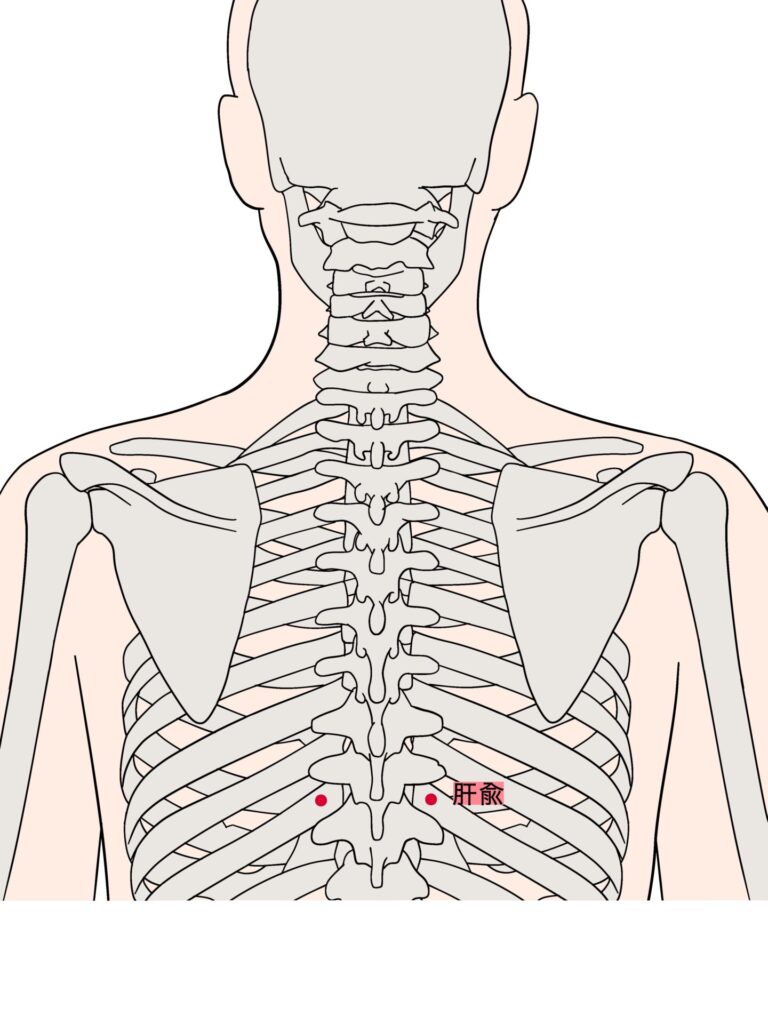

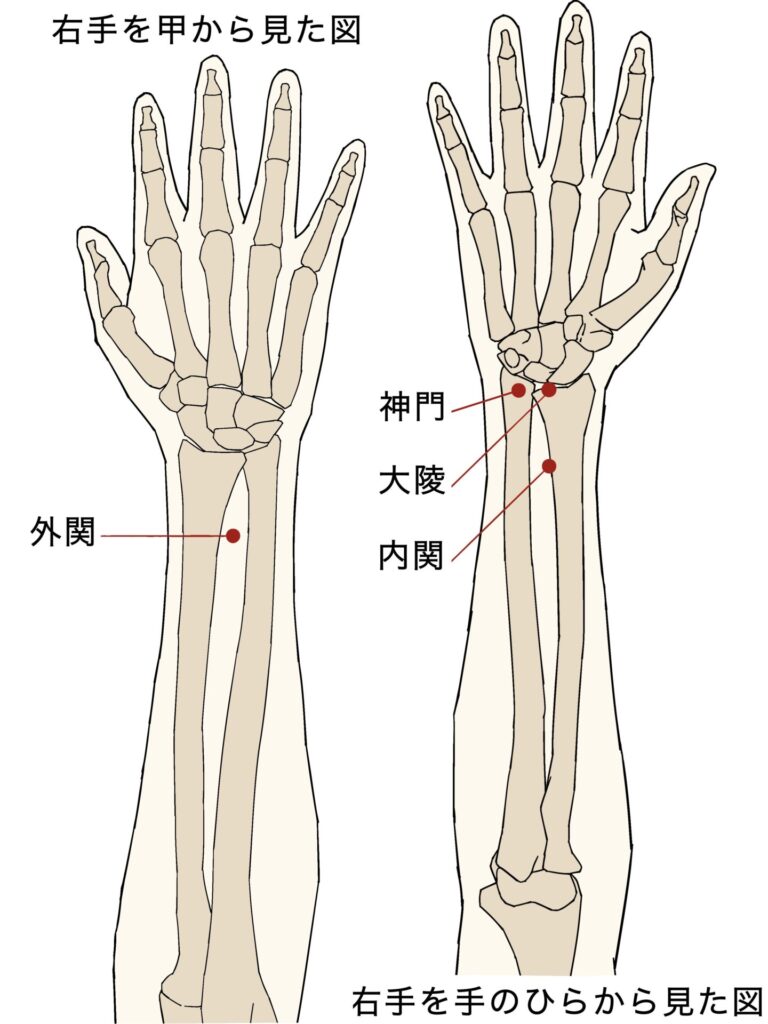

〇入眠障害は、内熱によるものが多く、「熱症状を冷まし、心を安定させる(心を補い安心させる)」ことを治療とします。使用する経穴(ツボ)は神門(しんもん)・肝兪(かんゆ)といいます。神門は手首にあり、過度の思慮や肉体労働などによる無力感・不安・不眠・精神疲労に対して効果があります。肝兪は背部に位置し、血液の循環に関与します。東洋医学での考え方では睡眠時に血液は肝臓に集まるとされる為、肝兪にアプローチすることで入眠効果が期待できます。

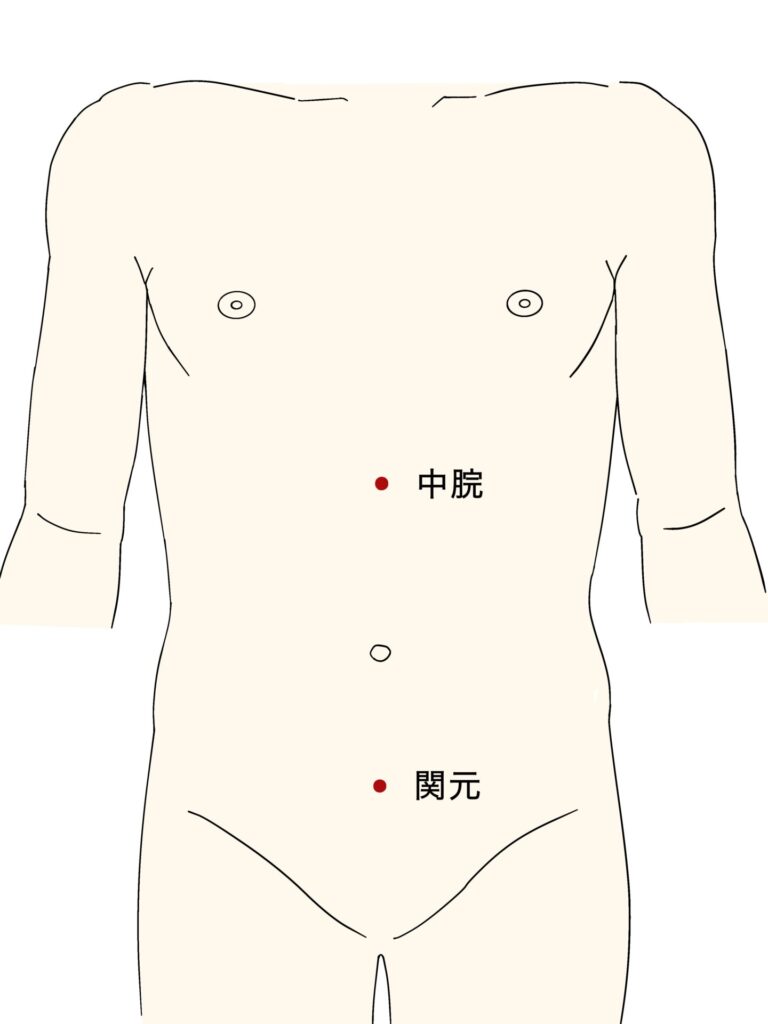

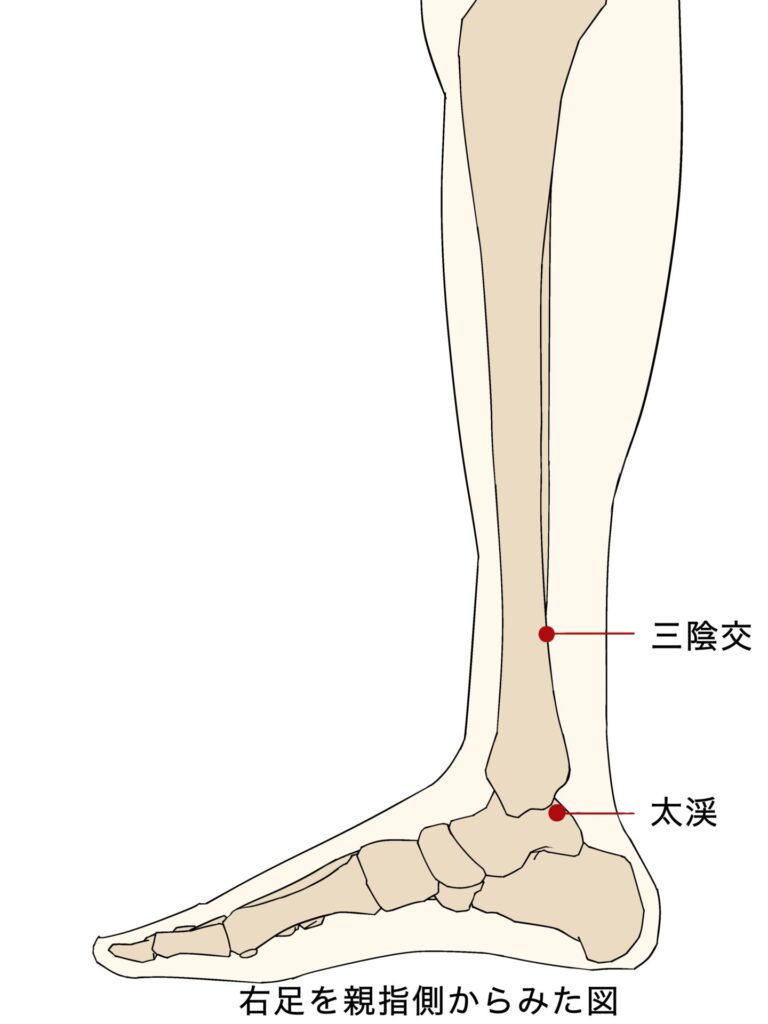

〇中途覚醒の治療は、血虚状態によるものが多く、「血液を生成し、脾の統血(血が血管の外に漏れ出るのを防ぐ機能)と運化(気[体を温め動かすエネルギー]と血[体に栄養やうるおいを運ぶ赤い液体]を作る)を促す」「交感神経を鎮めて心身をリラックスさせる」ことを治療とします。使用する経穴(ツボ)は三陰交(さんいんこう)・関元(かんげん)・中脘(ちゅうかん)などです。これらの経穴(ツボ)には鍼の他に、お灸が効果的です。温めることで脾の機能を高め、血液に関与する身体の不調が改善します。

ただし妊娠初期および切迫早産傾向にある妊婦には三陰交は使用しません。

〇熟眠障害の治療は心神が乱れによるものであり、心神を安定させる事を治療とする。使用する経穴(ツボ)は大陵(だいりょう)・内関(ないかん)・外関(がいかん)です。この3つの経穴(ツボ)は手首にあり、安神作用(精神を安定させ鎮静させる効果)があります。

他にも、呼吸が浅く酸素を充分に取り込めていない場合も熟眠障害の原因となります。その場合は姿勢の指導や背部・肩部・胸部の筋肉に対しても治療します。

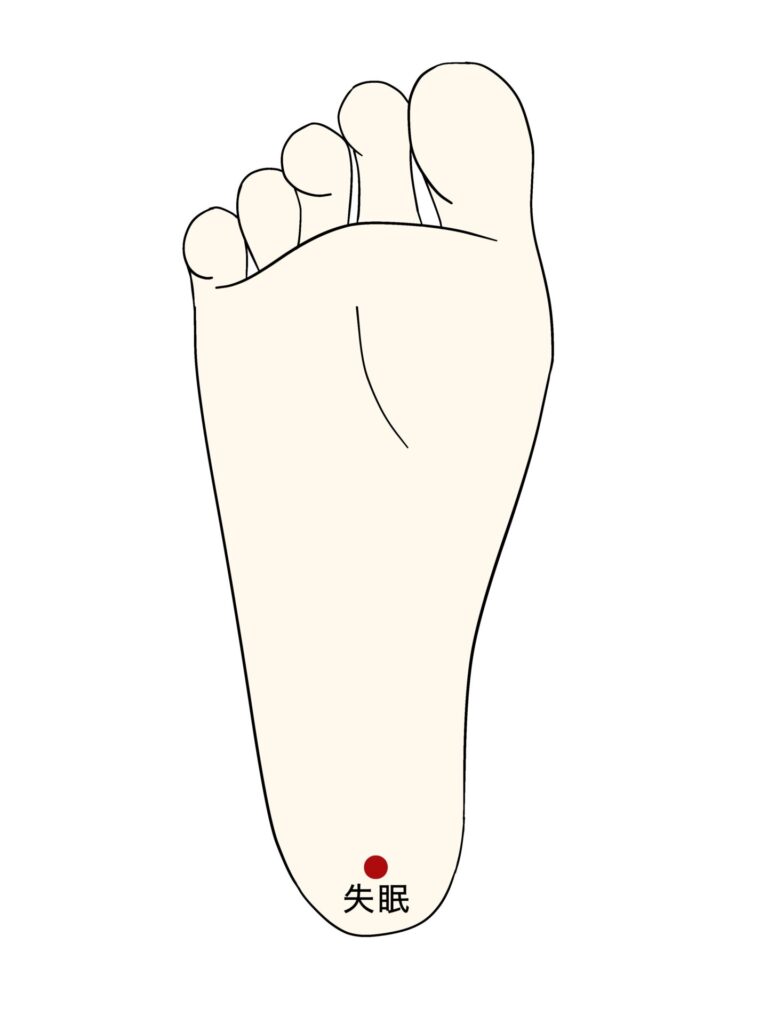

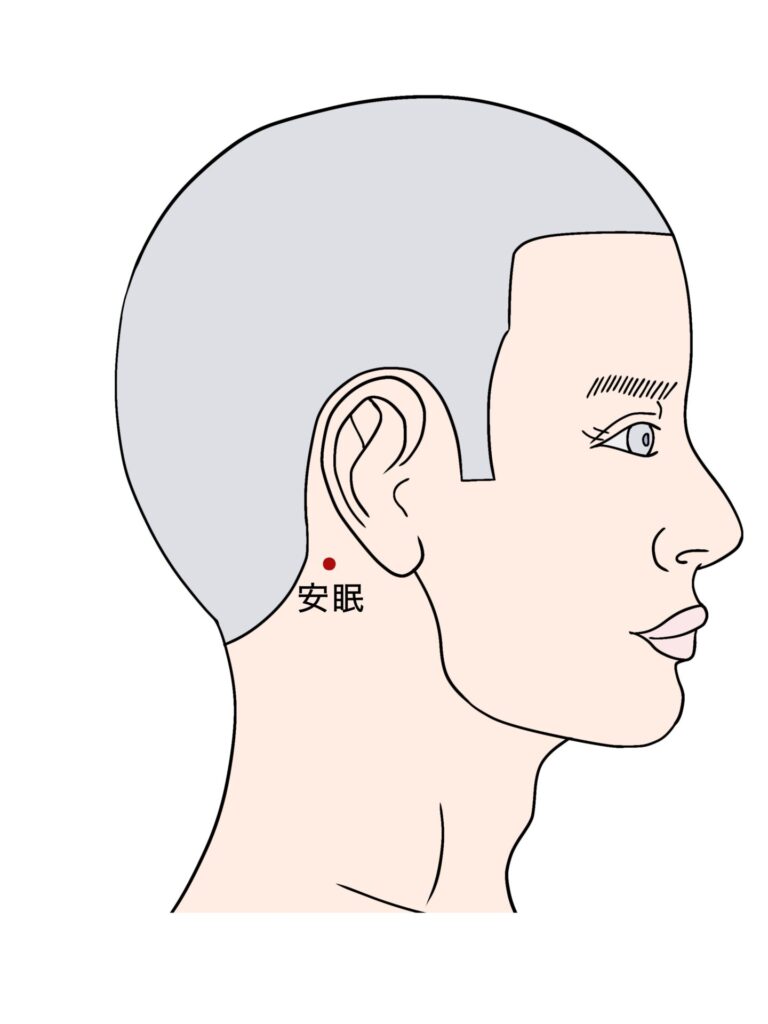

〇早朝覚醒の治療は心理的ストレスや自律神経と密接な関係にあります。副交感神経よりも交感神経が優位になり、リラックスできず目が覚めてしまう状態です。その為、副交感神経の活動を促進させ自律神経を安定させることを治療とします。治療で使用する経穴(ツボ)は失眠(しつみん)・安眠(あんみん)・太渓(たいけい)です。自律神経を調整して副交感神経と交感神経の切り替えを助ける効果があります。

治療頻度は週に1回の治療が基準となり、そこから患者さんの症状の程度により通院頻度を調整するかたちになります。4~6回以降の治療は月に1~2回の治頻頻度になります。

いかがでしたか?軽い不眠は誰しもが経験しており、罹患する可能性があります。早期治療であれば回復も早いです。しかし症状が慢性化すれば治療期間も長期化します。少しでも不安や症状があれば治療・相談をお勧め致します。